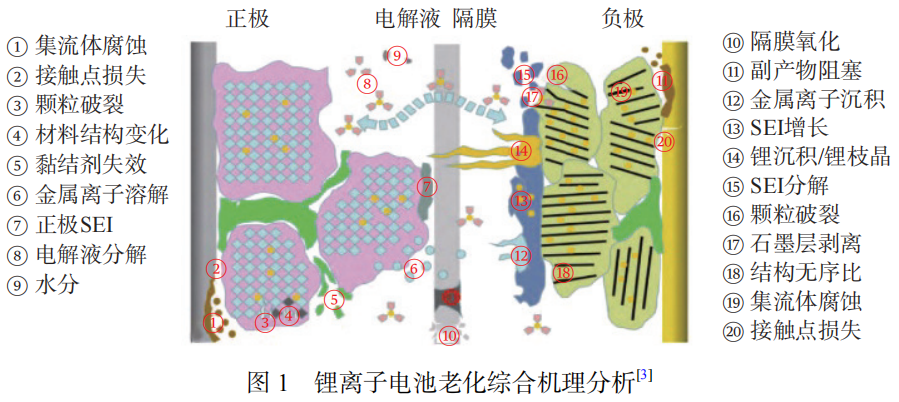

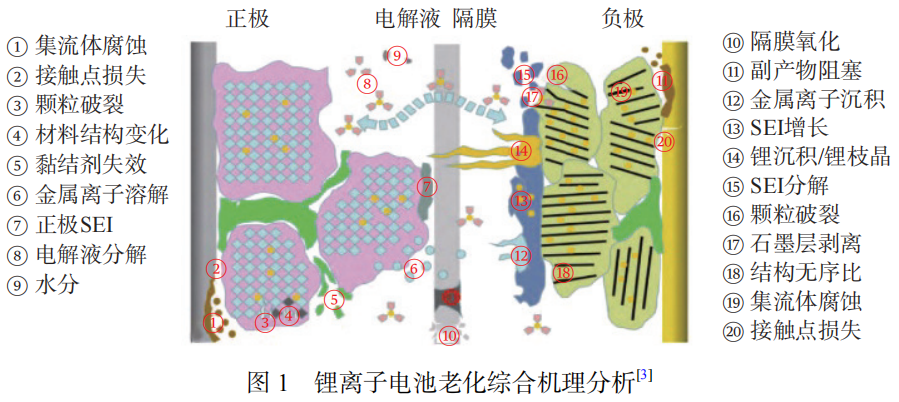

锂离子电池的老化过程受其在电动汽车上的成组方式、环境温度、充放电倍率和放电深度等多种因素影响,容量及性能衰退通常是多种副反应过程共同作用的结果,与众多物理及化学机制相关,其衰减机理与老化形式十分复杂。图1为锂离子电池老化综合机理分析,实际的锂离子电池老化过程中,在锂离子电池的各个组分内均会发生不同的副反应或相变过程,各种过程均对容量衰退有不同的影响。

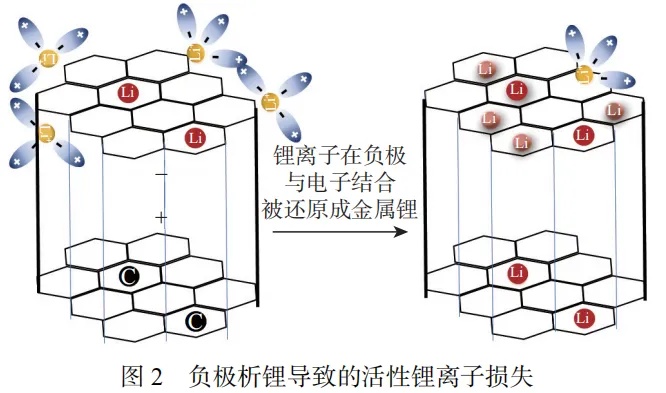

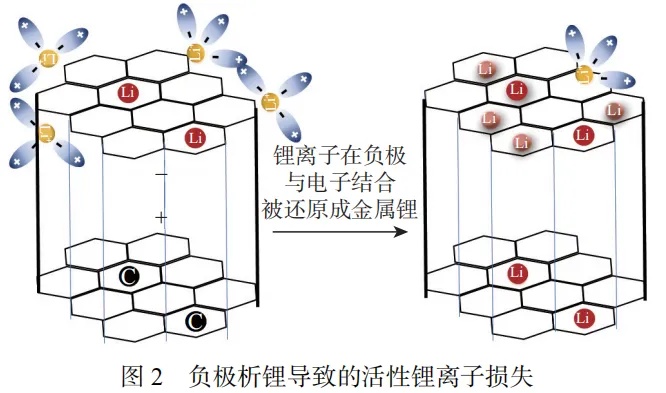

综合近年来国内外的研究进展,目前影响锂离子电池容量衰退机理的主因包括:SEI 膜生长、电解液分解、锂离子电池自放电、电极活性材料损失、集流体腐蚀等。在实际的锂离子电池老化过程中,各类副反应伴随着电极反应同时发生,各类老化机理共同作用,相互耦合,增大了老化机理研究的难度。锂离子电池老化对电池综合性能具有比较深刻的影响,主要体现在充放电性能下降、可用容量衰减、热稳定性下降等。锂离子电池老化后主要的外特性表现为可用容量下降与电池内阻上升,进而导致锂离子电池的实际充放电容量、最大可用充放电功率等下降;同时因锂离子电池内阻上升,在使用过程中伴随生热增加、模组内温度上升、温度不一致性增大等问题,对锂离子电池热管理系统要求提高;而锂离子电池内部的副反应等则因电池成组方式、连接结构等导致单体使用工况存在差异,随着电池使用,电池内各单体间的老化速度存在差异,加剧了锂离子电池组不一致性的产生。锂离子电池的开路电压曲线表征了当前锂离子电池内部电动势。随着锂离子电池老化后,开路电压曲线相对于原始状态会发生一定程度的偏移或变形,从而导致锂离子电池的实际充放电电压曲线会发生变化,影响实际使用过程中的电池管理系统电池状态估算精度。随着锂离子电池的老化,锂离子电池可用的最大充放电倍率也会下降,如果电池管理系统不作适应性调整,易产生锂离子电池过充电、过放电、超功率使用的情况,增大锂离子电池使用安全风险。图2为负极析锂导致的活性锂离子损失,析锂是指锂从电解液沉积到电极表面的过程。在负极表面发生的析锂是锂离子电池的重要老化原因,也是影响电池安全的重要因素。当负极电位超过0V的阈值(相对于Li/Li+)时 ,负极表面就会发生析锂。

析锂会导致不可逆的锂离子存量损失,从而导致可用容量减少,锂枝晶生长导致活性锂离子损失如图3所示。影响电池析锂的因素有很多。有学者认为锂离子嵌入石墨负极的速率过慢或锂离子传输至负极的速率过快都可能引发析锂。还有研究表明:低温条件下工作时锂离子的扩散速率会变缓慢,负极工作电位与析锂电位非常接近,从而更容易导致析锂。此外,N/P(负极片容量与正极片容量的比值) 过小会导致析锂,局部电极极化和几何不匹配时也可能会导致析锂。

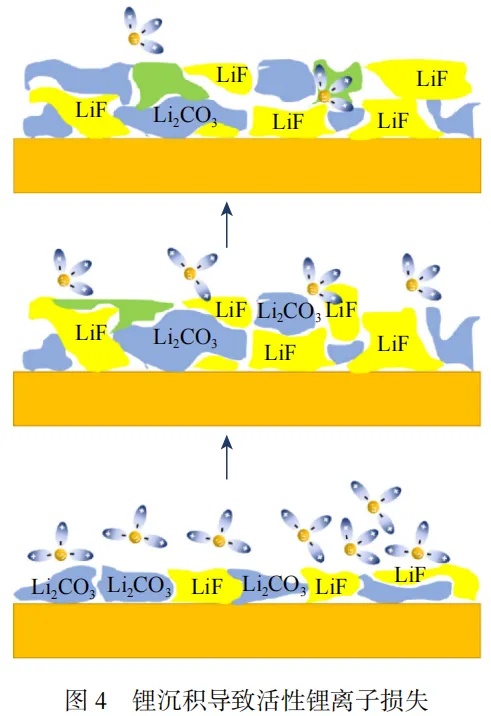

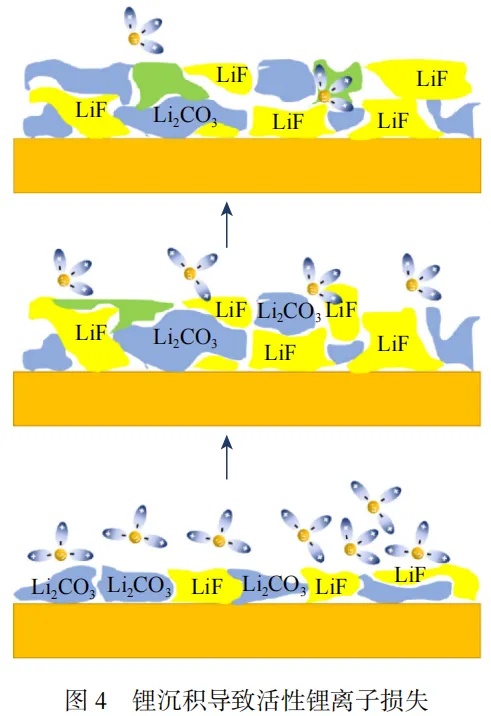

析锂与老化过程有着密切联系。Mühlbauer等认为电极析锂更易发生在内部已有缺陷的电池中。Kabir和Demirocak发现电池析锂现象会在老化后期加速,从而成为电池容量拐点出现的主要原因之一。其原因在于随着电池老化,SEI生成导致负极孔隙率下降,负极处电解质电位的梯度增大,因此,充电过程中负极电位下降,更易下降至0V以下发生析锂;而析锂过程会导致负极孔隙率下降和电解质电位梯度加大,使得电池老化呈加速状态。当电池处于放电状态时,枝晶上的锂可能会溶出,但这部分物质由于没有接触集流体而无法得到电子,无法在充放电过程中参与电极反应,形成死锂, 锂沉积导致活性锂离子损失如图4所示。

SEI膜是在锂离子电池负极表面形成的一层钝化膜,具有离子导电性且阻止电子通过,将电解液与负极隔开。SEI膜生长是锂离子电池在负极/电解质界面处的主要副反应,会导致不可逆容量损失,电池倍率、寿命和安全特性都和SEI膜密切相关;在正常使用条件下,SEI膜是造成电池活性锂损失的主要因素。SEI膜主要由Li2CO3、LiF、Li2O等无机物及ROCO2Li、ROLi、RCOO2Li(R为有机基团)等有机物组成,对一些电池而言,SEI膜厚度可达100nm以上。锂离子电池的充放电过程伴随着锂离子在正负极间的反复脱出与嵌入,在充电时正极材料中的活性锂离子会穿过隔膜到达负极表面,发生半电池反应后嵌入负极材料。由于锂离子电池负极表面的工作电位一般低于电解液热力学稳定的电势窗口,一旦锂离子、电解液与负极表面的电子接触,电解液就存在被还原的可能性,再加上负极附近还存在各种物质间的复杂反应,使得在负极表面形成SE 膜,造成锂离子电池活性材料损失,导致最大可用容量下降和阻抗增加等后果。在温度较高和荷电状态(SOC)较高的情况下,SEI膜生成也是日历老化的主要原因之一。与新电池和常温循环下生成的SEI膜相比,较高温度下生成的SEI膜相对于较低温度下生成的SEI膜具备更好的热稳定性且致密程度高,能够延缓电池老化的速度。负极SEI膜生长虽然会对锂离子电池的容量、内阻等造成消极影响,但稳定的SEI膜可改善电极材料界面特性,有利于提高电池循环性。也有学者认为SEI膜的致密内层(初始 SEI 膜)与多孔外层(长期生长层)形成的双层结构能更好的解释SEI膜对电池特性的影响。虽然SEI膜的成分至今仍难以精确解析,但SEI膜的生长、破裂、再生成过程被认为与电池容量衰退过程密不可分。SEI膜在首次化成时产生,此时的SEI膜疏松多孔,电解液通过膜表面孔隙渗入并在与电极接触发生分解反应,产物将孔隙填实从而导致SEI膜变得致密。然而,在电池的长期使用循环过程中,电极材料本身也存在膨胀、破裂等现象 ,导致表面的SEI模承受应力并变薄 ,导致SEI膜在循环过程中持续增长。然而SEI膜也会在快速放电的过程中遭到破坏,此过程中电极体积快速收缩,SEI膜承受较大应力而破裂,引起SEI膜的失效。破裂后的SEI膜在接下来的循环过程中又逐渐修补,然而局部的破裂将导致SEI膜整体结构不规则,在生长部分附近的电流密度较大进而形成正反馈加速了该部分SEI膜的生长、破裂、再生长,从而导致局部的异常老化并逐渐引发电池整体的容量衰退。合理的化成技术会提高SEI膜的致密程度从而减缓老化进程,同时低温环境下也有利于致密SEI膜的生成,从而提高电池使用寿命。

声明: 本网站所发布文章,均来自于互联网,不代表本站观点,如有侵权,请联系删除